Das Training eines Pferdes ist eine Kunst, die weit über das bloße Reiten hinausgeht. Es ist eine Wissenschaft, die ein tiefes Verständnis der Pferdephysiologie, Biomechanik und Psychologie erfordert. Insbesondere aus gesundheitlicher Sicht ist die Trainingslehre von entscheidender Bedeutung, um langfristig leistungsfähige, glückliche und gesunde Pferde zu fördern. Dieser umfassende Blogbeitrag beleuchtet die Kernaspekte Belastung, Regeneration und Anpassung im Pferdetraining und gibt Ihnen wertvolle Einblicke, wie Sie Ihr Pferd optimal unterstützen können.

Die Bedeutung der Trainingslehre für die Pferdegesundheit

Ein gut durchdachtes Trainingsprogramm ist die Grundlage für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit eines Pferdes. Es hilft nicht nur, die Muskulatur zu stärken und die Ausdauer zu verbessern, sondern auch das Herz-Kreislauf-System zu optimieren, die Knochen- und Gelenkgesundheit zu fördern und das Immunsystem zu stärken. Ein unsachgemäßes Training hingegen kann zu Überlastung, Verletzungen, Verhaltensproblemen und einer Verkürzung der sportlichen Karriere führen. Daher ist es unerlässlich, die Prinzipien der Trainingslehre zu verstehen und auf die individuellen Bedürfnisse jedes Pferdes anzupassen.

1. Belastung: Die richtige Dosis finden

Belastung ist der Reiz, der den Körper des Pferdes dazu anregt, sich anzupassen und stärker zu werden. Die richtige Dosis zu finden, ist jedoch eine Gratwanderung. Zu wenig Belastung führt zu keiner Verbesserung oder sogar zu einem Leistungsabfall, während zu viel Belastung das Risiko von Verletzungen und Übertraining drastisch erhöht.

Arten der Belastung:

- Intensität: Wie anstrengend ist die Trainingseinheit? Dies kann durch Tempo, Schwierigkeitsgrad der Übungen oder Widerstand (z.B. Bergaufreiten) gesteuert werden.

- Dauer: Wie lange dauert die Trainingseinheit?

- Häufigkeit: Wie oft wird trainiert?

- Umfang: Die Kombination aus Dauer und Häufigkeit.

Physiologische Grundlagen der Belastung:

Um die Belastung richtig zu steuern, ist es wichtig, die physiologischen Reaktionen des Pferdes zu verstehen:

- Herz-Kreislauf-System: Beim Training steigt die Herzfrequenz und die Blutzirkulation wird erhöht, um die Muskulatur mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen und Abfallprodukte abzutransportieren. Ein gut trainiertes Herz-Kreislauf-System ist effizienter und ermöglicht eine längere Leistungsfähigkeit.

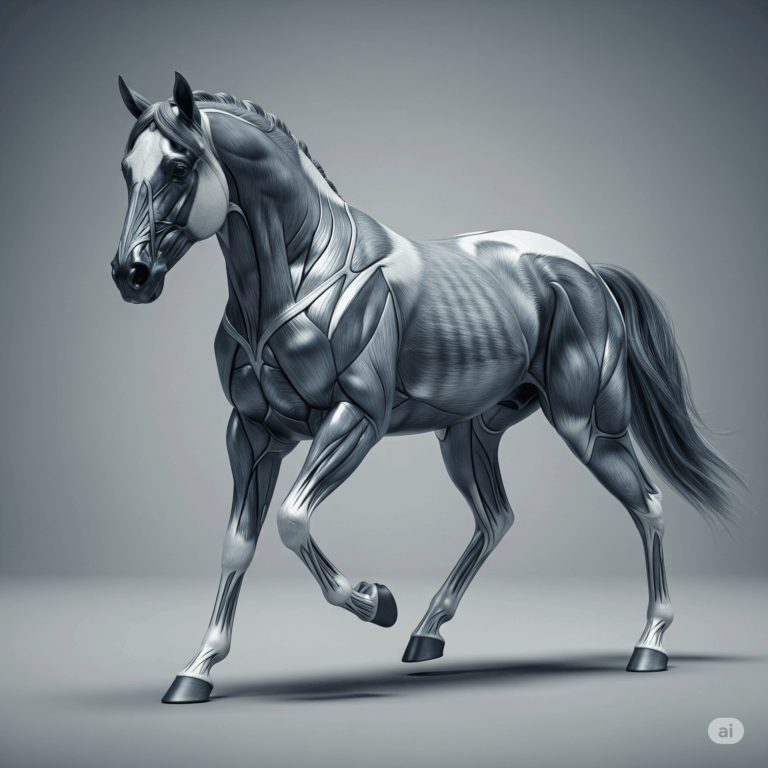

- Muskulatur: Muskeln passen sich an die Belastung an, indem sie an Größe (Hypertrophie) und Kraft zunehmen. Es gibt verschiedene Muskelfasertypen (langsame und schnelle), die je nach Trainingsart unterschiedlich beansprucht werden.

- Knochen und Gelenke: Knochen reagieren auf Belastung, indem sie dichter und stärker werden. Gelenke produzieren mehr Gelenkflüssigkeit und die Knorpel werden widerstandsfähiger. Dies ist ein langsamer Prozess, der Zeit und eine progressive Steigerung der Belastung erfordert.

- Sehnen und Bänder: Diese Strukturen sind weniger elastisch als Muskeln und reagieren langsamer auf Belastung. Sie benötigen eine sorgfältige und langsame Steigerung, um sich anzupassen und Verletzungen zu vermeiden.

Belastungssteuerung in der Praxis:

- Individuelle Anpassung: Jedes Pferd ist anders. Alter, Rasse, Trainingszustand, Gesundheitszustand und Temperament müssen bei der Trainingsplanung berücksichtigt werden. Ein junges Pferd benötigt einen anderen Aufbau als ein erfahrenes Sportpferd.

- Progressive Steigerung: Die Belastung sollte schrittweise und kontinuierlich gesteigert werden. Dies bedeutet, dass Intensität, Dauer oder Häufigkeit nur moderat erhöht werden, um dem Körper Zeit zur Anpassung zu geben. Ein plötzlicher Sprung in der Belastung ist eine häufige Ursache für Verletzungen.

- Vielseitigkeit: Ein abwechslungsreiches Training beansprucht verschiedene Muskelgruppen und vermeidet einseitige Belastungen. Dressur, Springen, Gelände, Bodenarbeit und Longieren sollten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

- Beobachtung des Pferdes: Achten Sie auf subtile Anzeichen von Ermüdung, Schmerz oder Unwohlsein. Ein verändertes Gangbild, mangelnde Motivation, Steifheit oder eine erhöhte Atemfrequenz nach dem Training können Hinweise auf Überlastung sein.

- Pulsmessung: Die Herzfrequenz ist ein objektiver Indikator für die Belastung. Spezielle Pulsmesser für Pferde können helfen, die Trainingsintensität zu überwachen und sicherzustellen, dass das Pferd im richtigen Trainingsbereich arbeitet.

- Trainingsprotokoll: Führen Sie ein detailliertes Trainingsprotokoll, in dem Sie die Art des Trainings, die Dauer, die Intensität und die Reaktion des Pferdes festhalten. Dies hilft Ihnen, Muster zu erkennen und die Trainingsplanung anzupassen.

2. Regeneration: Die Zeit für Wachstum und Reparatur

Regeneration ist der Prozess, bei dem sich der Körper des Pferdes von den Strapazen des Trainings erholt und sich auf die nächste Belastung vorbereitet. Ohne ausreichende Regeneration können die positiven Effekte des Trainings nicht eintreten, und es besteht die Gefahr von Übertraining und Verletzungen.

Physiologische Prozesse während der Regeneration:

- Muskelreparatur und -wachstum: Mikroskopische Risse in den Muskelfasern, die während des Trainings entstehen, werden repariert und die Muskeln wachsen stärker.

- Glykogenspeicher auffüllen: Die Energiespeicher in den Muskeln (Glykogen) werden wieder aufgefüllt.

- Abbau von Stoffwechselprodukten: Laktat und andere Abfallprodukte, die während des Trainings entstehen, werden abgebaut und ausgeschieden.

- Hormonelle Balance: Der Körper reguliert die Hormonspiegel, die für Wachstum und Reparatur wichtig sind.

- Mentale Erholung: Das Pferd erholt sich auch mental von der Anstrengung und dem Stress des Trainings.

Maßnahmen zur Förderung der Regeneration:

- Aktive Erholung (Cool-down): Nach intensiver Belastung sollte das Pferd langsam ausgetrabt oder geführt werden, um die Herzfrequenz allmählich zu senken und den Abtransport von Stoffwechselprodukten zu fördern.

- Ausreichende Ruhephasen: Ruhetage sind genauso wichtig wie Trainingstage. Sie ermöglichen dem Körper, sich vollständig zu erholen und Anpassungsprozesse abzuschließen. Die Dauer der Ruhephasen hängt von der Intensität des Trainings ab.

- Angemessene Ernährung: Eine bedarfsgerechte Fütterung mit ausreichend Energie, Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen ist entscheidend für die Regeneration. Insbesondere nach intensiver Belastung können Elektrolyte und Aminosäuren sinnvoll sein.

- Ausreichend Wasser: Eine gute Hydration ist unerlässlich für alle Stoffwechselprozesse und den Abtransport von Abfallprodukten.

- Weidegang und Bewegung: Freie Bewegung auf der Weide fördert die Durchblutung, lockert die Muskulatur und ermöglicht dem Pferd, sich mental zu entspannen.

- Massagen und Dehnübungen: Diese können helfen, die Muskulatur zu lockern, die Durchblutung zu fördern und Verspannungen zu lösen.

- Physiotherapie und Osteopathie: Bei Bedarf können professionelle Therapeuten helfen, Blockaden zu lösen und die Beweglichkeit zu verbessern.

- Schlaf: Pferde benötigen ausreichend Schlaf, um sich körperlich und geistig zu erholen. Eine ruhige und sichere Umgebung ist dafür wichtig.

3. Anpassung: Der Schlüssel zur Leistungssteigerung

Anpassung ist die Reaktion des Körpers auf die Belastung. Durch die Anpassung wird das Pferd stärker, ausdauernder und widerstandsfähiger. Dieser Prozess findet während der Regenerationsphase statt und ist das eigentliche Ziel des Trainings.

Prinzipien der Anpassung:

- Superkompensation: Nach einer Belastung und anschließender Regeneration erreicht der Körper ein höheres Leistungsniveau als zuvor. Dies ist das Prinzip, das hinter der Leistungssteigerung im Training steckt.

- Spezifität: Der Körper passt sich spezifisch an die Art der Belastung an. Ein Pferd, das hauptsächlich im Ausdauertraining ist, wird seine Ausdauer verbessern, während ein Pferd, das im Krafttraining ist, seine Muskelkraft steigern wird.

- Reversibilität: Wenn das Training eingestellt wird oder die Belastung zu gering ist, kehren die Anpassungen wieder um. Dies bedeutet, dass das Pferd seine Leistungsfähigkeit verliert.

- Individualität: Die Anpassungsfähigkeit variiert von Pferd zu Pferd und hängt von Faktoren wie Genetik, Alter, Gesundheitszustand und Trainingszustand ab.

Anpassungsstörungen und ihre Ursachen:

Wenn die Balance zwischen Belastung und Regeneration gestört ist, kann es zu Anpassungsstörungen kommen.

- Übertraining (Overtraining Syndrome): Dies ist ein Zustand, in dem das Pferd chronisch überlastet ist und sich nicht ausreichend erholen kann. Symptome können sein:

- Leistungsabfall

- Mangelnde Motivation

- Appetitlosigkeit

- Gewichtsverlust

- Erhöhte Herzfrequenz in Ruhe

- Erhöhte Anfälligkeit für Infektionen

- Verhaltensänderungen (z.B. Reizbarkeit, Apathie)

- Muskelabbau

- Lahmheiten und Verletzungen

- Untertraining: Das Pferd wird nicht ausreichend gefordert, um Anpassungsprozesse auszulösen. Dies führt zu einem Mangel an Fitness und einer erhöhten Anfälligkeit für Verletzungen, wenn es doch einmal stärker beansprucht wird.

- Falsche Trainingsplanung: Eine zu schnelle Steigerung der Belastung, zu kurze Regenerationsphasen oder ein zu einseitiges Training können zu Anpassungsstörungen führen.

Praktische Trainingsplanung aus gesundheitlicher Sicht

Eine effektive Trainingsplanung berücksichtigt alle drei Säulen: Belastung, Regeneration und Anpassung.

1. Ziele definieren:

- Was möchten Sie mit Ihrem Pferd erreichen? (z.B. Teilnahme an Turnieren, Verbesserung der Grundkondition, Rehabilitation nach Verletzung)

- Sind die Ziele realistisch und auf die individuellen Bedürfnisse des Pferdes abgestimmt?

2. Ist-Zustand analysieren:

- Wie ist der aktuelle Trainingszustand des Pferdes?

- Gibt es gesundheitliche Einschränkungen oder Vorerkrankungen? (Tierärztliche Untersuchung ist hier unerlässlich!)

- Welche Stärken und Schwächen hat das Pferd?

3. Trainingsperiodisierung:

Die Trainingsplanung sollte in verschiedene Phasen unterteilt werden, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten:

- Vorbereitungsperiode (Grundlagentraining): Fokus auf den Aufbau von Grundkondition, Ausdauer und Kraft. Langsame, progressive Steigerung der Belastung.

- Wettkampfperiode (Intensivtraining): Intensivere Trainingseinheiten, die auf die spezifischen Anforderungen des Wettkampfs abgestimmt sind. Hier ist die Regeneration besonders wichtig.

- Übergangsperiode (Aktive Erholung): Reduzierung der Belastung, aktive Erholung und mentale Entspannung. Dies kann leichte Bewegung, Weidegang oder Ausritte im Gelände umfassen.

4. Trainingszyklen:

- Mikrozyklus (Woche): Planung der Trainingseinheiten für eine Woche, inklusive Ruhetagen und aktiver Erholung.

- Mesozyklus (Monat): Planung für einen Monat, mit Fokus auf bestimmte Trainingsschwerpunkte und Leistungsziele.

- Makrozyklus (Jahr): Jahresplanung, die die verschiedenen Trainingsperioden und Wettkampfhöhepunkte berücksichtigt.

5. Monitoring und Anpassung:

- Regelmäßige Überprüfung des Trainingsfortschritts und der Reaktion des Pferdes.

- Anpassung des Trainingsplans bei Bedarf, z.B. bei Krankheit, Verletzung oder unerwartetem Leistungsabfall.

- Regelmäßige tierärztliche und physiotherapeutische Kontrollen sind unerlässlich, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.

Häufige Fehler im Pferdetraining und wie man sie vermeidet:

- Zu schnelle Steigerung der Belastung: Dies ist die häufigste Ursache für Verletzungen. Geduld ist eine Tugend im Pferdetraining.

- Unzureichende Regeneration: Ruhetage und aktive Erholung werden oft unterschätzt.

- Einseitiges Training: Nur eine Disziplin zu trainieren, kann zu muskulären Dysbalancen und Überlastung führen.

- Mangelnde Beobachtung des Pferdes: Subtile Anzeichen von Unwohlsein werden übersehen.

- Fehlende tierärztliche Begleitung: Regelmäßige Check-ups sind wichtig, um die Gesundheit des Pferdes zu gewährleisten.

- Vernachlässigung der Bodenarbeit und des Freizeittrainings: Diese sind wichtig für die mentale und physische Entwicklung des Pferdes.

Fazit

Die Trainingslehre beim Pferd aus gesundheitlicher Sicht ist ein komplexes, aber faszinierendes Feld. Indem Sie die Prinzipien von Belastung, Regeneration und Anpassung verstehen und in Ihrer Trainingsplanung berücksichtigen, können Sie die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden Ihres Pferdes langfristig fördern. Denken Sie daran, dass jedes Pferd ein Individuum ist und eine maßgeschneiderte Herangehensweise erfordert. Mit Geduld, Beobachtungsgabe und dem nötigen Fachwissen können Sie eine starke und gesunde Partnerschaft mit Ihrem Pferd aufbauen, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert.