Arthrose, oder Osteoarthrose, ist der Albtraum vieler Pferdebesitzer und eine der häufigsten Ursachen für chronische Lahmheit und vorzeitiges Karriereende bei Pferden. Diese degenerative Gelenkerkrankung betrifft Gelenke im gesamten Körper des Pferdes und führt zu einer fortschreitenden Zerstörung des Gelenkknorpels, Veränderungen am darunterliegenden Knochen und chronischen Schmerzen. Egal ob Sportpferd, Freizeitpartner oder Senior – Arthrose kann jedes Pferd treffen und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Die Diagnose Arthrose ist oft schockierend, doch sie bedeutet keineswegs, dass das Leben Ihres Pferdes vorbei ist. Mit dem richtigen Verständnis der Krankheit, einer frühzeitigen Erkennung der Symptome und einem konsequenten, ganzheitlichen Management können viele Pferde noch über Jahre hinweg ein aktives und schmerzfreies Leben führen. Dieser umfassende Leitfaden taucht tief in die Welt der Arthrose beim Pferd ein. Wir beleuchten die komplexen Ursachen, die vielfältigen Symptome, die diagnostischen Möglichkeiten und geben Ihnen einen detaillierten Aktionsplan für das langfristige Management an die Hand – von der Fütterung über Bewegung bis hin zu therapeutischen Optionen. Unser Ziel ist es, Ihnen das Wissen und die Werkzeuge zu vermitteln, um die Gelenkgesundheit Ihres Pferdes optimal zu unterstützen und ihm trotz chronischer Erkrankung ein bestmögliches Leben zu ermöglichen.

Was ist Arthrose? Anatomie des Gelenks und Pathophysiologie verstehen

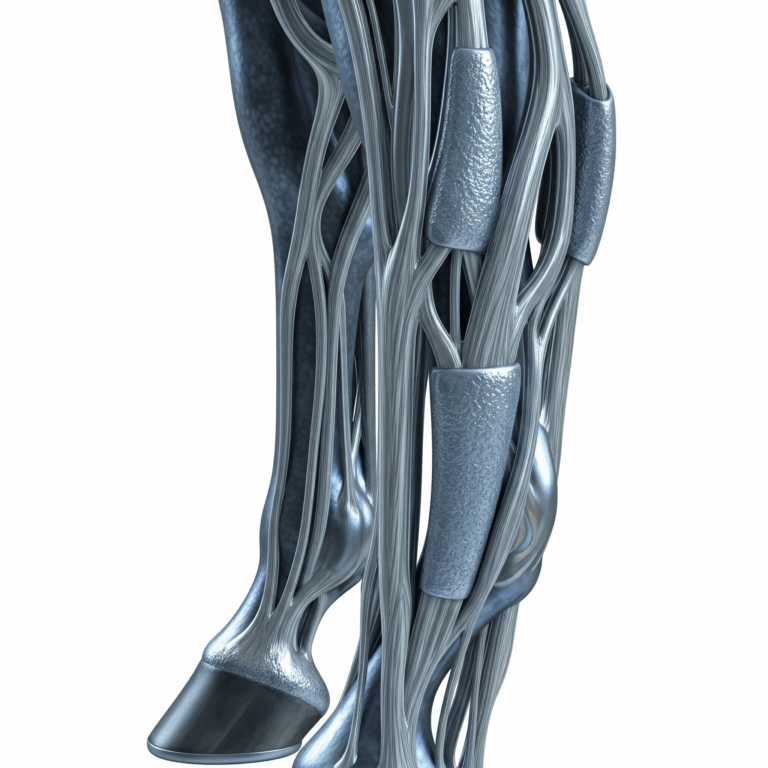

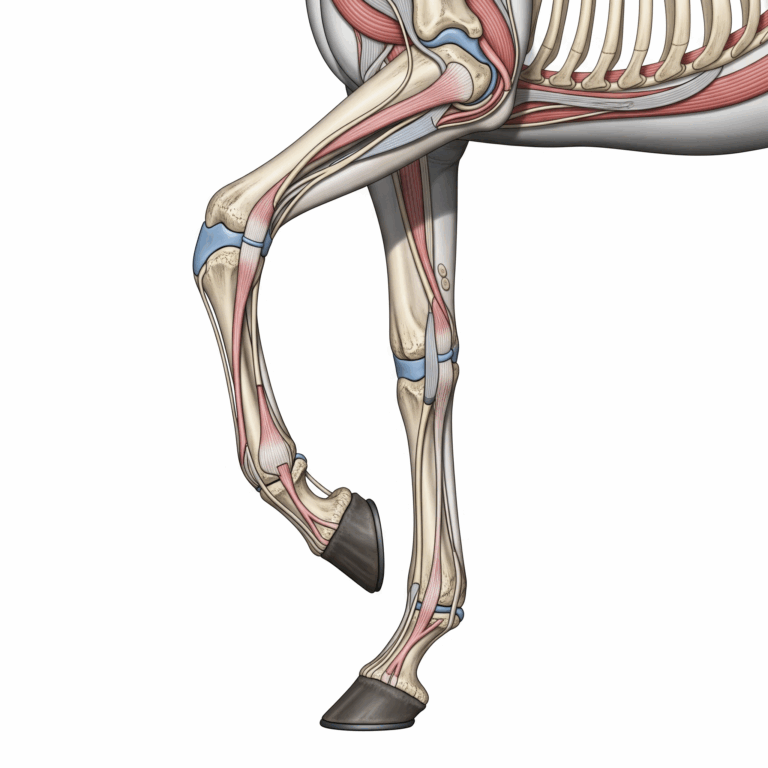

Um Arthrose zu verstehen, müssen wir uns zunächst das Gelenk und seine Funktionsweise ansehen. Ein Gelenk ist die Verbindung zwischen zwei Knochen und ermöglicht Bewegung. Die Hauptbestandteile eines Gelenks sind:

- Gelenkknorpel: Eine glatte, elastische Schicht, die die Enden der Knochen überzieht. Er reduziert die Reibung und wirkt als Stoßdämpfer.

- Gelenkkapsel: Eine bindegewebige Hülle, die das Gelenk umschließt.

- Gelenkspalt: Der Raum zwischen den Knorpelflächen.

- Gelenkflüssigkeit (Synovia): Eine zähe Flüssigkeit innerhalb der Gelenkkapsel. Sie ernährt den Knorpel und schmiert das Gelenk, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten.

- Gelenkbänder: Stabilisieren das Gelenk.

- Unterliegender (subchondraler) Knochen: Der Knochen unter dem Knorpel, der ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

Bei Arthrose kommt es zu einem progressiven Verschleiß des Gelenkknorpels. Dieser Knorpel kann sich nicht selbst regenerieren und wird im Laufe der Zeit dünner, rauer und rissiger. Dadurch verliert er seine Stoßdämpferfunktion und die Reibung im Gelenk nimmt zu, was zu Schmerzen führt. Der Körper versucht, diese Schäden zu reparieren, indem er versucht, neuen Knorpel zu bilden – oft aber in minderer Qualität. Gleichzeitig reagiert auch der unterliegende Knochen auf die erhöhte Belastung und den Druck. Es kommt zu einer Verdichtung des Knochens (Sklerosierung) und zur Bildung von Knochenzubildungen (Osteophyten) an den Gelenkrändern. Diese Osteophyten sind oft als „Spat“ bei Arthrose im Sprunggelenk bekannt.

Die Entzündung der Gelenkinnenhaut (Synovialitis) und der Gelenkkapsel führt zu einer Veränderung der Gelenkflüssigkeit, die ihre Schmier- und Nährfunktion verliert. Dies beschleunigt den Knorpelabbau weiter. Arthrose ist ein Teufelskreis aus Knorpelabbau, Entzündung, Knochenveränderungen und Schmerz.

Ursachen von Arthrose: Ein komplexes Zusammenspiel

Arthrose ist selten auf eine einzige Ursache zurückzuführen, sondern entsteht oft aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Faktoren über einen längeren Zeitraum.

1. Überlastung und Fehlbelastung:

- Intensiver Sport: Besonders in Disziplinen mit hoher Beanspruchung der Gelenke (Springen, Rennsport, Vielseitigkeit) kann es zu Mikrotraumen und Überlastung der Gelenke kommen.

- Unpassendes Training: Zu frühes, zu intensives Training von jungen Pferden, die noch nicht ausreichend bemuskelt oder ausgewachsen sind.

- Falsches Reiten: Ein unausbalancierter Reiter, ein Pferd, das nicht korrekt über den Rücken läuft und die Gelenke nicht optimal belastet.

- Übergewicht: Zusätzliche Belastung der Gelenke durch zu hohes Körpergewicht.

- Unpassende Böden: Zu tiefe, zu harte oder unebene Böden beim Training.

2. Vorhandene Gelenkschäden und Traumen:

- Akute Gelenkverletzungen: Knorpelschäden, Bänderverletzungen, Frakturen im Gelenkbereich können eine Arthrose initiieren, auch wenn sie gut verheilt sind.

- Chip-Operationen: Entfernung von Knochenfragmenten, die das Gelenk irritieren, können das Risiko minimieren, aber das Gelenk bleibt manchmal anfälliger.

- Gelenkentzündungen (Arthritis): Unbehandelte oder chronische Entzündungen im Gelenk (z.B. durch Infektionen) schädigen den Knorpel nachhaltig.

- Osteochondrose (OCD): Eine Entwicklungsstörung des Knorpels und Knochens, die zu Gelenkchips führen kann und oft prädisponierend für Arthrose ist.

3. Genetische Prädisposition:

- Manche Rassen oder Blutlinien scheinen eine höhere Anfälligkeit für Arthrose zu haben, was auf genetische Faktoren hindeutet, die die Knorpelqualität oder die Gelenkentwicklung beeinflussen.

4. Fehlstellungen und Anatomische Abweichungen:

- Gliedmaßenfehlstellungen: Angeborene oder erworbene Fehlstellungen (z.B. X-Beine, O-Beine, Stelzfuß) führen zu einer ungleichmäßigen Belastung der Gelenkflächen und somit zu vorzeitigem Verschleiß.

- Fehlende Korrektur: Eine nicht korrigierte Fehlstellung durch Hufschmied oder Tierarzt verstärkt das Problem.

5. Alterungsprozesse:

- Im Laufe des Lebens kommt es zu einer natürlichen Abnutzung des Knorpels. Arthrose ist eine typische Alterserscheinung, kann aber auch junge Pferde betreffen.

6. Fütterung und Nährstoffmangel:

- Eine unausgewogene Fütterung, die zu Mängeln an gelenkrelevanten Nährstoffen (z.B. Kupfer, Zink, Mangan, Vitamin C, Vitamin E, essentielle Fettsäuren) führt, kann die Knorpelqualität und die Reparaturfähigkeit des Gelenks beeinträchtigen.

- Überversorgung mit Kalzium bei jungen Pferden kann ebenfalls ein Problem sein.

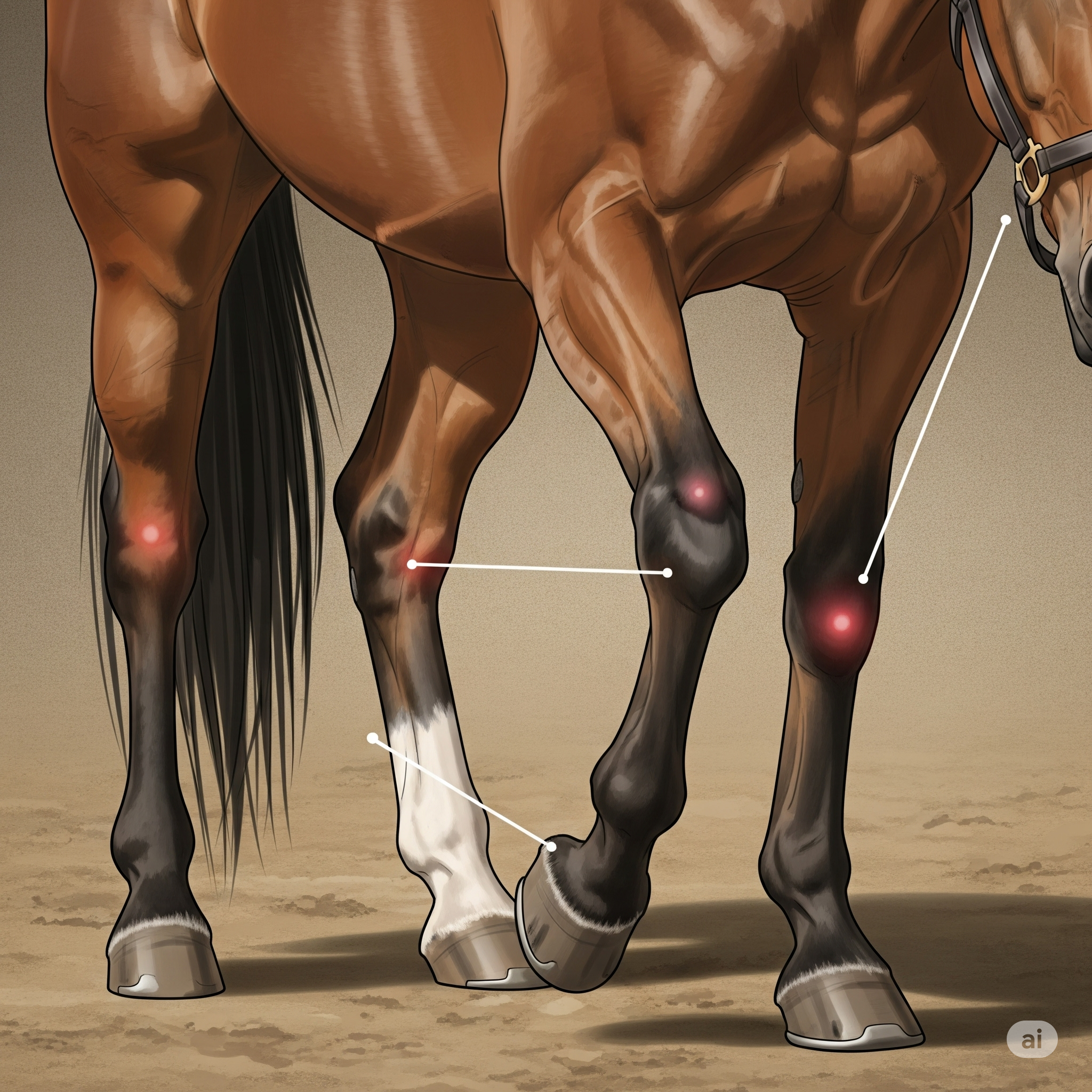

Symptome von Arthrose: Wann sollten Sie hellhörig werden?

Die Symptome von Arthrose können von subtil bis dramatisch reichen und sind oft progressiv. Sie variieren je nach betroffenem Gelenk und Schweregrad der Erkrankung.

Frühe/Milde Symptome:

- Einlauf-Lahmheit (Warm-up Lameness): Die Lahmheit ist zu Beginn der Bewegung deutlich sichtbar und bessert sich, sobald das Pferd „warmgelaufen“ ist. Dies ist ein sehr typisches frühes Zeichen.

- Steifheit: Das Pferd wirkt steif, besonders nach Ruhephasen (z.B. morgens nach dem Aufstehen).

- Widerstand bei der Biegung: Schwierigkeiten bei Biegungen auf einer Hand, Seitengängen oder beim engen Wenden.

- Verkürzte Tritte: Das Pferd tritt nicht mehr so weit unter den Schwerpunkt.

- Unwilligkeit zur Leistung: Das Pferd ist weniger motiviert, verweigert Sprünge, geht zögerlich.

- Kleine Schwellungen oder Verdickungen am Gelenk: Manchmal sind die Gelenke leicht angelaufen oder fühlen sich wärmer an.

Fortgeschrittene/Chronische Symptome:

- Dauerhafte Lahmheit: Die Lahmheit ist auch nach dem Einlaufen noch deutlich sichtbar oder verschlechtert sich bei Belastung.

- Deutliche Schwellungen und Umfangsvermehrungen am Gelenk: Das Gelenk ist sichtbar verdickt und/oder warm.

- Gelenkdeformation: In sehr fortgeschrittenen Fällen können die Knochenzubildungen (Osteophyten) das Gelenk dauerhaft verändern und sogar von außen sichtbar sein (z.B. Spat im Sprunggelenk, Schale an Huf- oder Krongelenk).

- Bewegungseinschränkung: Das Gelenk lässt sich nicht mehr vollständig beugen oder strecken.

- Schmerzen bei Palpation (Abtasten): Das Pferd reagiert schmerzhaft auf Druck oder Beugung des Gelenks.

- Ganzes Bein wird geschont: Das Pferd entlastet das betroffene Bein in Ruhephasen.

- Veränderungen im Gangbild: Das Pferd versucht, das Gelenk zu schonen, was zu einem unnatürlichen Gang führt.

- Verhaltensänderungen: Apathie, Reizbarkeit, Aggression beim Putzen oder Satteln, da das Pferd Schmerzen hat.

- Fellveränderungen: Manchmal struppiges oder mattes Fell durch chronischen Stress und Schmerz.

Wichtig: Jedes Anzeichen von Lahmheit oder Steifheit sollte tierärztlich abgeklärt werden, insbesondere wenn es über längere Zeit besteht oder sich wiederholt. Frühzeitiges Handeln kann das Fortschreiten der Arthrose verlangsamen.

Diagnose von Arthrose: Der Weg zur Gewissheit

Die Diagnose von Arthrose erfordert eine gründliche tierärztliche Untersuchung und bildgebende Verfahren.

1. Anamnese und Klinische Untersuchung:

- Vorgeschichte: Genaue Befragung des Besitzers zu Lahmheitsgeschichte, Training, Fütterung, Haltungsbedingungen und Vorerkrankungen.

- Adspektion (Betrachtung): Beurteilung des Gangbildes im Schritt und Trab auf gerader Linie und auf Zirkeln (beidseitig), Beurteilen des Auf- und Abfußens.

- Palpation (Abtasten): Abtasten der Gelenke auf Wärme, Schwellung, Schmerzhaftigkeit.

- Beugeproben: Der Tierarzt beugt das verdächtige Gelenk für eine bestimmte Zeit stark an und lässt das Pferd dann sofort antraben. Eine verstärkte Lahmheit nach der Beugeprobe deutet auf Schmerzen in diesem Gelenk hin. Dies ist ein sehr wichtiger Test.

2. Lokalisierung der Lahmheit:

- Diagnostische Anästhesie (Nerven- oder Gelenksblockaden): Wenn die Lahmheit nicht eindeutig lokalisierbar ist, kann der Tierarzt Nerven in der Nähe des Gelenks oder das Gelenk selbst mit einem Lokalanästhetikum betäuben. Bessert sich die Lahmheit nach der Betäubung, ist der Schmerz in dem betäubten Bereich lokalisiert. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das schmerzende Gelenk zu identifizieren.

3. Bildgebende Verfahren:

- Röntgenaufnahmen: Dies ist die wichtigste bildgebende Methode zur Diagnose von Arthrose. Röntgenbilder zeigen Knochenveränderungen wie:

- Gelenkspaltverschmälerung: Der Raum zwischen den Gelenkknochen wird kleiner, da der Knorpel abgebaut ist.

- Osteophyten (Knochenzubildungen): Sichtbare Auswüchse an den Gelenkrändern.

- Sklerosierung: Verdichtung des Knochens unter dem Knorpel.

- Zysten: In manchen Fällen können sich subchondrale Knochenzysten bilden.

- Vorteil: Zeigt das Ausmaß der Knochenschäden, ist aber nicht immer korrelativ mit dem Grad der Lahmheit (ein Pferd mit starken Röntgenbefunden kann lahmfrei sein und umgekehrt).

- Ultraschall: Kann Veränderungen an Gelenkkapsel, Bändern und Weichteilen um das Gelenk sichtbar machen. Weniger geeignet für den Knorpel selbst.

- Computertomographie (CT) / Magnetresonanztomographie (MRT): Werden in spezialisierten Kliniken eingesetzt, um detaillierte 3D-Bilder von Knochen, Knorpel und Weichteilen zu erhalten. Besonders nützlich bei komplexen Gelenken oder zur Planung von Operationen.

- Szintigraphie (Knochenszintigraphie): Dabei wird eine radioaktive Substanz injiziert, die sich in Bereichen mit erhöhter Stoffwechselaktivität (z.B. Entzündungen, Knochenumbau) anreichert. Zeigt „Hot Spots“ im Körper, die auf ein Problem hindeuten, muss aber durch weitere Diagnostik (Röntgen, Blockaden) präzisiert werden.

4. Gelenkflüssigkeitsanalyse (Synovia-Analyse):

- Eine Probe der Gelenkflüssigkeit kann entnommen und auf Zellzahl, Proteingehalt und Keime untersucht werden. Dies hilft, zwischen Arthrose (degenerativ) und Arthritis (entzündlich, oft bakteriell) zu unterscheiden.

Behandlung von Arthrose: Ganzheitlicher Ansatz für mehr Lebensqualität

Arthrose ist nicht heilbar, aber sie ist managbar. Das Ziel der Behandlung ist es, den Schmerz zu lindern, die Entzündung zu reduzieren, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die Lebensqualität des Pferdes zu verbessern. Dies erfordert einen multimodalen, ganzheitlichen Ansatz.

1. Medikamentöse Therapie:

- Nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs): Medikamente wie Phenylbutazon („Bute“), Meloxicam oder Flunixin-Meglumin.

- Wirkung: Reduzieren Schmerz und Entzündung.

- Anwendung: Akut bei Schüben, manchmal dauerhaft in niedriger Dosis.

- Wichtig: Langfristige Anwendung kann Nebenwirkungen auf Magen-Darm-Trakt (Magengeschwüre) und Nieren haben. Immer in Absprache mit dem Tierarzt.

- Intraartikuläre Injektionen (Injektionen ins Gelenk): Werden direkt in das betroffene Gelenk injiziert und wirken dort lokal.

- Hyaluronsäure: Ein natürlicher Bestandteil der Gelenkflüssigkeit und des Knorpels. Verbessert die Schmierung, hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann die Knorpelernährung fördern.

- Kortikosteroide (Kortison): Starke Entzündungshemmer. Werden bei akuten Schüben eingesetzt, um die Entzündung schnell zu kontrollieren.

- Autologes konditioniertes Plasma (ACP/PRP), IRAP, Stammzellen: Neuere biologische Therapien, die aus dem Blut des Pferdes gewonnen werden. Sie enthalten Wachstumsfaktoren, die entzündungshemmend wirken und die Knorpelregeneration unterstützen können.

- Systemische Gelenkschutzmittel (Chondroprotektiva):

- Wirkung: Sollen den Knorpel schützen und dessen Regeneration fördern.

- Injektionen: Polysulfatiertes Glykosaminoglykan (PSGAG), Pentosan Polysulfat (PPS) – werden als Injektionskur über einen längeren Zeitraum verabreicht.

- Orale Präparate: Glucosamin, Chondroitinsulfat, MSM, Hyaluronsäure, Avocado-/Sojabohnen-Unverseifbares (ASU). Die Wirksamkeit ist teilweise umstritten, aber viele Pferdebesitzer berichten von positiven Effekten.

2. Bewegung und Belastung:

- Kontrollierte Bewegung: Regelmäßige, angepasste Bewegung ist entscheidend. Keine Boxenruhe bei Arthrose! (Außer bei akutem Schub). Bewegung fördert die Durchblutung des Gelenks und die Nährstoffversorgung des Knorpels.

- Lange Schrittphasen: Besonders zu Beginn des Trainings und nach dem Reiten.

- Gerade Linien: Vermeiden Sie enge Wendungen, Volten, Longieren (insbesondere auf engen Kreisen) und enge Kurven.

- Weicher Boden: Bevorzugen Sie weiche, ebene Böden (Reitplatz, Waldwege). Vermeiden Sie tiefe, unebene oder sehr harte Böden.

- Paddock/Offenstall: Ermöglicht dem Pferd, sich kontinuierlich frei und langsam zu bewegen, was für Arthrosepferde ideal ist.

- Vermeidung von Überlastung: Keine plötzlichen, intensiven Belastungen. Training langsam steigern.

3. Hufbearbeitung und Beschlag:

- Ein erfahrener Hufschmied oder Barhufpfleger ist unerlässlich. Eine korrekte Hufbalance und -bearbeitung kann die Belastung auf die Gelenke optimieren und Fehlstellungen ausgleichen.

- Spezialbeschläge: Offene Eisen, Stegeisen, Polster oder Kunststoffbeschläge können Stoßdämpfung verbessern und den Druck auf das betroffene Gelenk reduzieren.

- Kürzere Beschlagsintervalle: Um die Hufbalance aufrechtzuerhalten.

4. Fütterungsmanagement:

- Gewichtsmanagement: Übergewicht muss unbedingt vermieden oder reduziert werden, da es die Gelenke zusätzlich belastet.

- Gelenkunterstützende Nährstoffe: Achten Sie auf eine ausreichende Versorgung mit:

- Omega-3-Fettsäuren: (z.B. Leinöl, Chiasamen, Fischöl) Wirken entzündungshemmend.

- Antioxidantien: (Vitamin E, Selen, Vitamin C) Schützen die Zellen vor Schäden.

- Mineralien und Spurenelemente: (Zink, Kupfer, Mangan) Wichtig für die Knorpel- und Knochengesundheit. Eine Heuanalyse ist hier hilfreich, um Mängel zu identifizieren.

- Kräuter: Teufelskralle, Ingwer, Hagebutte – können entzündungshemmend und schmerzlindernd wirken, sollten aber dauerhaft nur in Absprache mit dem Tierarzt oder Fütterungsberater eingesetzt werden.

5. Physiotherapie und Osteopathie:

- Ein erfahrener Physiotherapeut oder Osteopath kann Blockaden lösen, die Muskulatur entspannen und das Bewegungsmuster des Pferdes verbessern, was die Gelenke entlastet.

- Regelmäßige Massagen und Dehnübungen: Können die Beweglichkeit fördern und Verspannungen lösen.

6. Alternative Therapien (unterstützend):

- Akupunktur: Kann Schmerzen lindern und die Selbstheilungskräfte anregen.

- Magnetfeldtherapie, Lasertherapie: Können durchblutungsfördernd und entzündungshemmend wirken.

Langzeitmanagement und Prävention von Arthrose:

Da Arthrose eine progressive Erkrankung ist, liegt der Fokus auf der Verlangsamung des Fortschreitens und der Aufrechterhaltung der Lebensqualität.

1. Frühzeitiges Erkennen und Handeln:

- Achten Sie auf erste, auch subtile Anzeichen von Lahmheit oder Steifheit und lassen Sie diese frühzeitig abklären. Je früher die Diagnose, desto besser die Prognose.

2. Angepasstes Trainings- und Belastungsmanagement:

- Realistische Erwartungen: Akzeptieren Sie, dass Ihr Pferd mit Arthrose möglicherweise nicht mehr das gleiche Leistungsniveau erreichen kann.

- Anpassung des Trainings: Lieber häufiger kurze Einheiten als seltene, intensive.

- Vermeidung von Stoßbelastungen: Sprünge, Galopprennen, harte Landungen minimieren.

- Regeneration: Ausreichende Ruhe- und Erholungsphasen.

3. Regelmäßige Kontrolle durch Tierarzt und Hufschmied:

- Regelmäßige Checks (z.B. alle 6-12 Monate) zur Überprüfung des Lahmheitsgrades und der Gelenkzustände.

- Engmaschige Hufbearbeitungsintervalle.

4. Gewichtsmanagement als Daueraufgabe:

- Halten Sie Ihr Pferd unbedingt schlank. Jedes überflüssige Kilo belastet die Gelenke zusätzlich.

5. Stressreduktion:

- Chronischer Stress kann Entzündungen im Körper fördern. Sorgen Sie für eine möglichst stressfreie Umgebung.

6. Unterstützung für das altersbedingte Pferd:

- Ältere Pferde mit Arthrose benötigen oft zusätzliche Wärme im Winter (Decken), weiche Liegeflächen und gegebenenfalls angepasste Futterkonsistenzen (z.B. eingeweichte Heucobs bei Zahnproblemen).

Häufige Fragen und Mythen rund um Arthrose:

- „Ist Arthrose vererbbar?“ Die Veranlagung zu Gelenkproblemen, insbesondere OCD, kann genetisch bedingt sein. Arthrose selbst ist ein Verschleißprozess, der durch viele Faktoren beeinflusst wird, aber eine erbliche Komponente für die Knorpelqualität oder Gelenkfehlbildungen kann eine Rolle spielen.

- „Muss ich mein Pferd mit Arthrose sofort in Rente schicken?“ Nicht unbedingt. Viele Pferde können mit dem richtigen Management weiterhin geritten werden, oft jedoch in einem angepassten Umfang. Die Qualität der Bewegung und das Wohlbefinden stehen im Vordergrund.

- „Können Ergänzungsfuttermittel Arthrose heilen?“ Nein. Ergänzungsfuttermittel können den Knorpelstoffwechsel unterstützen, Entzündungen reduzieren und die Symptome lindern, aber sie können den bereits geschädigten Knorpel nicht vollständig wiederherstellen. Sie sind eine unterstützende Maßnahme.

- „Kälte oder Wärme bei Arthrose?“ Bei akuten Schüben mit Wärme und Schwellung ist Kühlen (z.B. mit Wasser oder Kühlpads) sinnvoll. Bei chronischen Schmerzen oder Steifheit kann Wärme (z.B. durch warme Kompressen oder eine Therapiedecke) lindernd wirken.

Fazit: Leben mit Arthrose – Eine Aufgabe, die sich lohnt

Die Diagnose Arthrose ist eine Herausforderung, aber sie ist kein Todesurteil für die Aktivität und Lebensqualität Ihres Pferdes. Mit einem ganzheitlichen, konsequenten und auf Ihr Pferd abgestimmten Management können Sie den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und Ihrem Pferd viele weitere schmerzfreie Jahre ermöglichen.

Der Schlüssel liegt in der frühen Erkennung, einer präzisen Diagnose und einem proaktiven Ansatz. Arbeiten Sie eng mit Ihrem Tierarzt, Hufschmied und gegebenenfalls einem Physiotherapeuten zusammen. Passen Sie das Training, die Fütterung und die Haltungsbedingungen an die Bedürfnisse Ihres Pferdes an. Arthrose erfordert Geduld, Aufmerksamkeit und oft die Bereitschaft, Routinen zu ändern. Doch die Belohnung ist ein Pferd, das sich trotz seiner chronischen Erkrankung wohlfühlt, Freude an der Bewegung hat und ein aktives Leben führen kann. Seien Sie der beste Partner für Ihr Pferd und schenken Sie ihm die Unterstützung, die es bei dieser häufigen Gelenkerkrankung so dringend braucht.