Der Bewegungsapparat des Pferdes ist ein Meisterwerk der Natur, konzipiert für beeindruckende Kraft, Geschwindigkeit und Anmut. Doch gerade die hochbelasteten Strukturen wie Sehnen und Bänder, die für die Übertragung von Muskelkraft und die Stabilisierung der Gelenke unerlässlich sind, gehören zu den anfälligsten Bereichen für Verletzungen. Eine Sehnen- oder Bänderverletzung ist der Albtraum vieler Pferdebesitzer: Sie bedeutet oft eine langwierige Genesungszeit, intensive Pflege und nicht selten das Ende einer sportlichen Karriere. Die Heilung kann frustrierend sein, da diese Gewebe nur langsam heilen und das Risiko von Rezidiven hoch ist.

Doch warum sind diese Strukturen so anfällig? Wie erkennt man eine Verletzung frühzeitig? Welche modernen Therapiemöglichkeiten gibt es? Und, am wichtigsten: Wie kann man das Risiko solcher Verletzungen minimieren? In diesem umfassenden Blogbeitrag tauchen wir tief in die Welt der Sehnen und Bänder ein. Wir beleuchten die häufigsten Verletzungsarten, die komplexen Diagnoseverfahren, die verschiedenen Behandlungsansätze und geben Ihnen einen detaillierten Leitfaden an die Hand, wie Sie die empfindlichen Strukturen Ihres Pferdes optimal schützen und pflegen können. Denn das Ziel ist immer dasselbe: Ein vitales Pferd mit gesunden Sehnen und Bändern, das sein Leben in vollen Zügen genießen kann.

Anatomie im Detail: Das Zusammenspiel von Sehnen und Bändern

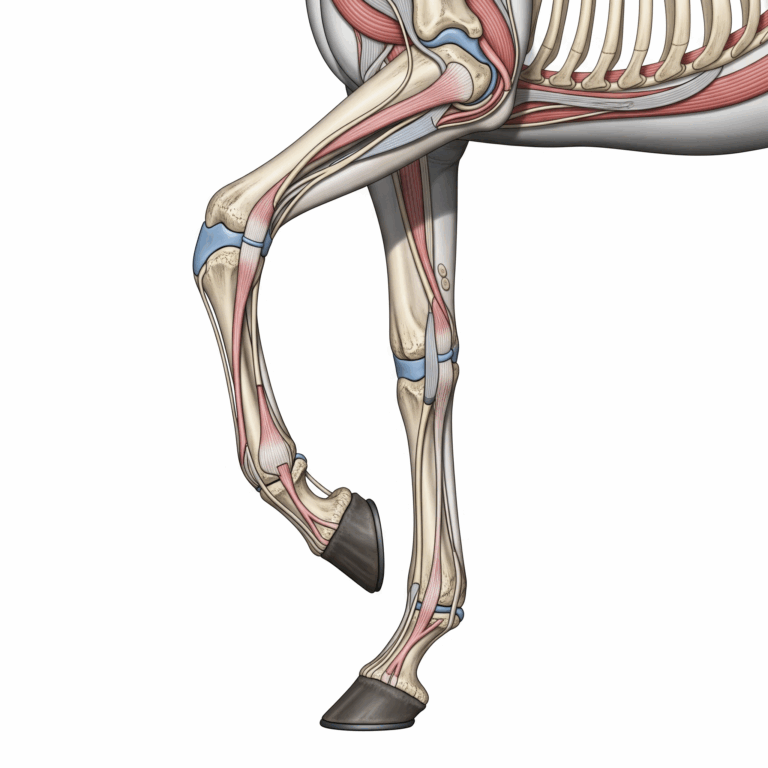

Um Sehnen- und Bänderverletzungen zu verstehen, ist ein Blick auf ihre Anatomie und Funktion unerlässlich.

- Sehnen (Tendo): Sehnen sind extrem zugfeste, faserige Bindegewebsstränge, die Muskeln mit Knochen verbinden. Ihre Hauptaufgabe ist die Übertragung der Muskelkraft auf das Skelett, um Bewegung zu ermöglichen. Sie sind dabei hohen Zugkräften ausgesetzt und wirken teilweise auch als Stoßdämpfer. Beim Pferd sind besonders die Beugesehnen (Oberflächliche Beugesehne, Tiefe Beugesehne) an der Rückseite des Unterschenkels und der Fesselträger (Musculus interosseus medius, früher als „innerer Fesselträger“ bezeichnet, obwohl er primär aus Sehnenanteilen besteht) von großer Bedeutung und daher auch besonders anfällig. Die Beugesehnen verlaufen von den Unterschenkelmuskeln über die Fesselkopfgabel zu den Zehenknochen und ermöglichen das Beugen der Gliedmaße. Der Fesselträger entspringt unterhalb des Kniegelenks (Vorderbein) bzw. Sprunggelenks (Hinterbein) und teilt sich über dem Fesselkopf in zwei Äste, die zu den Gleichbeinen ziehen und das Fesselgelenk stabilisieren.

- Bänder (Ligamentum): Bänder sind ebenfalls zugfeste Bindegewebsstränge, verbinden aber Knochen miteinander (oder Knorpel mit Knochen). Ihre primäre Funktion ist die Stabilisierung von Gelenken. Sie begrenzen die Beweglichkeit eines Gelenks auf ein physiologisches Maß und verhindern Fehlbewegungen. Beispiele sind die Seitenbänder der Gelenke (z.B. Fesselgelenk, Sprunggelenk), die Unterstützungsbänder der Beugesehnen oder die zahlreichen Bänder der Wirbelsäule.

Beide Strukturen bestehen hauptsächlich aus Kollagenfasern, die parallel angeordnet sind, um maximale Zugfestigkeit zu gewährleisten. Sie sind relativ schlecht durchblutet, was ihre Regenerationsfähigkeit stark einschränkt und die Heilung langwierig macht.

Häufige Sehnen- und Bänderverletzungen beim Pferd

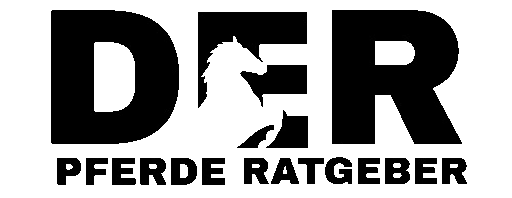

Die meisten Sehnen- und Bänderverletzungen treten an den Gliedmaßen auf, insbesondere an den Vorderbeinen, die beim Reiten oft stärker belastet werden.

1. Fesselträgerschaden (Fesselträgerursprung, -schenkel, -äste)

Dies ist eine der häufigsten und oft langwierigsten Verletzungen. Der Fesselträger (Musculus interosseus medius) ist ein wichtiges Band, das das Fesselgelenk stabilisiert und auch eine muskuläre Komponente besitzt. Verletzungen können in verschiedenen Bereichen auftreten:

- Fesselträgerursprung: Oft an den Vorderbeinen, durch Überlastung oder Fehlbelastung. Kann sehr schwierig zu diagnostizieren und langwierig in der Heilung sein.

- Fesselträgerschenkel: Verletzungen im Verlauf des Fesselträgers, häufig durch Überdehnung.

- Fesselträgeräste: Die Äste des Fesselträgers ziehen zu den Gleichbeinen und sind anfällig für Schäden, oft in Kombination mit Gleichbeinproblemen.

Symptome: Lahmheit (oft schleichend oder intermittierend), Wärme, Schwellung und Schmerzhaftigkeit im Bereich des Fesselträgers.

2. Beugesehnenschäden (Oberflächliche und Tiefe Beugesehne)

Diese Verletzungen betreffen die Sehnen an der Rückseite des Röhrbeins. Sie sind oft die Folge von Überlastung, unzureichendem Training, schlechtem Boden oder unpassendem Hufbeschlag.

- Oberflächliche Beugesehne (OBS): Häufig betroffen im mittleren Bereich des Röhrbeins.

- Tiefe Beugesehne (TBS): Seltener betroffen, kann aber schwerwiegendere Lahmheiten verursachen und oft in Kombination mit Problemen im Hufbereich (z.B. Hufrolle) auftreten.

Symptome: Deutliche Lahmheit, Wärme und Schwellung (oft „Bogen“ bei OBS-Schäden) im Bereich der Sehne. Die Schwellung kann in akuten Fällen sehr ausgeprägt sein.

3. Unterstützungsbänder der Sehnen

Diese Bänder sichern die Sehnen in ihrer Position und verhindern ein Abheben vom Knochen. Verletzungen können ebenfalls Lahmheiten verursachen und sind oft mit Sehnenproblemen vergesellschaftet.

4. Seitenbänder der Gelenke

Insbesondere die Seitenbänder des Fesselgelenks, Kniegelenks oder Sprunggelenks können bei Verdrehungen, Stürzen oder Überdehnung geschädigt werden.

Symptome: Deutliche Lahmheit, Schwellung, Wärme und Schmerzhaftigkeit im Bereich des betroffenen Gelenks.

5. Kreuzbänder im Kniegelenk (selten, aber schwerwiegend)

Ähnlich wie beim Menschen können auch Pferde Kreuzbandrisse im Kniegelenk erleiden, meist durch ein akutes Trauma. Diese Verletzungen sind selten, aber sehr schwerwiegend und erfordern oft eine aufwendige Therapie.

Ursachen von Sehnen- und Bänderverletzungen: Warum es passiert

Die Ursachen sind vielfältig und oft ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren:

- Überlastung: Dies ist der häufigste Grund. Zu intensives Training, zu schnelle Steigerung der Belastung, oder zu wenig Ruhephasen führen zur Ermüdung und Schädigung der Gewebestrukturen.

- Ungenügendes Aufwärmen: Kalte, unvorbereitete Sehnen und Bänder sind weniger elastisch und reißen leichter.

- Ungeeigneter Untergrund:

- Tiefer, schwerer Boden: Erhöht den Zug auf Sehnen und Bänder (z.B. tiefer Sand, Matsch).

- Harter Boden: Erhöht die Stoßbelastung auf Sehnen und Gelenke.

- Rutschiger/Unebener Boden: Erhöht das Risiko von Fehltritten und Verdrehungen.

- Unzureichender Trainingszustand: Eine schwache Muskulatur schützt Sehnen und Bänder nicht ausreichend, wodurch diese stärker belastet werden.

- Fehlstellungen der Gliedmaßen: Angeborene oder erworbene Fehlstellungen (z.B. Bockhuf, Zeheneng/-weit) führen zu einer unphysiologischen Belastung einzelner Sehnen oder Bänder.

- Unkorrekter Hufbeschlag/Hufbearbeitung: Ein Ungleichgewicht im Huf (z.B. zu lange Zehe, untergeschobene Trachten) kann immense Hebelwirkungen auf Sehnen und Bänder ausüben.

- Unpassender Sattel/Reitergewicht: Ein drückender Sattel oder ein unausbalancierter, zu schwerer Reiter kann zu Fehlhaltungen und Überlastungen führen.

- Alterungsprozesse: Mit zunehmendem Alter verlieren Sehnen und Bänder an Elastizität und Regenerationsfähigkeit, wodurch sie anfälliger werden.

- Ernährungsmängel: Eine unzureichende Versorgung mit bestimmten Nährstoffen (z.B. Kupfer, Zink, Mangan, Vitamin C) kann die Kollagenbildung beeinträchtigen.

- Trauma: Direkte Schläge, Stürze oder Verkeilen können akute Risse verursachen.

Diagnose: Den Schaden genau erkennen

Eine präzise Diagnose ist entscheidend für eine erfolgreiche Therapie. Der Tierarzt wird verschiedene Schritte unternehmen:

- Anamnese: Detaillierte Befragung des Besitzers zu den Symptomen, deren Beginn, Trainingsroutine, Haltung etc.

- Adspektion und Palpation: Visuelle Begutachtung der Gliedmaße auf Schwellungen, Wärme, Druckschmerz und Asymmetrien. Das vorsichtige Abtasten der Sehnen und Bänder ist hierbei von größter Bedeutung.

- Lahmheitsuntersuchung: Das Pferd wird im Schritt und Trab auf gerader Linie und auf dem Zirkel vorgestellt, oft auch auf verschiedenen Böden. Beugeproben können helfen, die Lahmheit zu lokalisieren, sind aber bei akuten Sehnenverletzungen mit Vorsicht anzuwenden.

- Diagnostische Anästhesien (Nerven- oder Leitungsanästhesien): Durch gezieltes Betäuben von Nerven oder Gelenken kann die Lahmheit weiter eingegrenzt werden.

- Bildgebende Verfahren:

- Ultraschall (Sonographie): Das wichtigste bildgebende Verfahren für Sehnen und Bänder! Es ermöglicht die Beurteilung des Ausmaßes des Schadens (Faserrisse, Einblutungen, Ödeme), die Lokalisation und die Verfolgung des Heilungsverlaufs. Regelmäßige Ultraschallkontrollen sind während der Reha unerlässlich.

- Röntgen: Dient primär dem Ausschluss knöcherner Schäden, die ebenfalls Lahmheiten verursachen können (z.B. Chip-Frakturen, Arthrose).

- MRT (Magnetresonanztomographie): Bietet die detaillierteste Darstellung von Weichteilstrukturen und knöchernen Veränderungen, insbesondere bei schwierig zu diagnostizierenden oder tiefliegenden Verletzungen (z.B. im Huf oder Sprunggelenkbereich).

- Szintigraphie: Kann erhöhte Stoffwechselaktivität in Knochen und Weichteilen sichtbar machen und bei der Lokalisation versteckter Entzündungsherde helfen.

Therapie und Rehabilitation: Ein langer Weg zur Genesung

Die Heilung von Sehnen- und Bänderverletzungen ist ein langwieriger Prozess, der viel Geduld und Konsequenz erfordert. Der Therapieplan wird individuell vom Tierarzt erstellt und richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

1. Akutphase (erste 1-2 Wochen):

- Ruhe: Absolut essenziell! Meist ist Boxenruhe oder ein kleiner Paddock für die erste Zeit unerlässlich, um weitere Schäden zu vermeiden und die Heilung einzuleiten.

- Kühlung: Intensives Kühlen (Kühlgamaschen, Kaltwasserstrahl, Eis) der betroffenen Stelle für 15-20 Minuten mehrmals täglich reduziert Schwellung und Entzündung.

- Entzündungshemmer/Schmerzmittel: Tierärztlich verordnete Medikamente (z.B. NSAIDs) helfen, Schmerz und Entzündung zu kontrollieren.

- Druckverband: Ein leichter Kompressionsverband kann helfen, Schwellungen zu reduzieren.

- Hufkorrektur: Gegebenenfalls eine korrigierende Hufbearbeitung oder ein orthopädischer Beschlag, um die betroffene Struktur zu entlasten.

2. Heilungsphase (mehrere Wochen bis Monate):

Nach der akuten Phase beginnt die eigentliche Heilung und der schrittweise Aufbau. Ziel ist es, das neu gebildete, noch unreife Narbengewebe (das zunächst aus minderwertigem Typ-III-Kollagen besteht) in belastbares, faseriges Gewebe (Typ-I-Kollagen) umzuwandeln.

- Kontrollierte Bewegung: Dies ist der wichtigste Schritt. Beginnend mit langsamem Schritt auf hartem, ebenem Boden wird die Belastung schrittweise gesteigert. Der genaue Plan wird vom Tierarzt festgelegt und durch regelmäßige Ultraschallkontrollen (oft alle 4-6 Wochen) überwacht.

- Beispiel für einen Plan (variiert stark!):

- Woche 1-4: Boxenruhe mit 2x täglich 10-15 Min. Schritt an der Hand auf hartem Boden.

- Woche 5-8: Erhöhung auf 2x täglich 20-30 Min. Schritt an der Hand.

- Woche 9-12: Beginn mit 2x täglich 5 Min. Trab geradeaus, langsam steigernd.

- Weitere Steigerung von Dauer und Gangarten, ggf. auch auf dem Zirkel oder im Gelände.

- Beispiel für einen Plan (variiert stark!):

- Unterstützende Therapien:

- Physiotherapie/Osteopathie: Unverzichtbar! Manuelle Techniken, Dehnübungen und gezielte Bewegungsübungen verbessern die Beweglichkeit, lösen Verspannungen und fördern den Muskelaufbau, um die verletzte Struktur zu entlasten.

- Regenerative Therapien (oft injektiv):

- Hyaluronsäure: Unterstützt die Knorpel- und Sehnengesundheit.

- IRAP (Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-Protein): Eigenbluttherapie, bei der entzündungshemmende Proteine aus dem Blut des Pferdes gewonnen und in die Verletzungsstelle injiziert werden.

- PRP (Plättchenreiches Plasma): Ebenfalls eine Eigenbluttherapie, bei der plättchenreiches Plasma mit Wachstumsfaktoren gewonnen und injiziert wird, um die Heilung zu stimulieren.

- Stammzellentherapie: Hierbei werden Stammzellen (oft aus Knochenmark oder Fettgewebe) in die Verletzungsstelle injiziert, um die Regeneration von Sehnengewebe zu fördern. Dies ist eine der vielversprechendsten, aber auch aufwendigsten Therapien.

- Stoßwellentherapie: Kann die Heilung stimulieren, indem sie die Durchblutung fördert und Wachstumsfaktoren freisetzt.

- Lasertherapie: Wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd, fördert die Zellregeneration.

- Magnetfeldtherapie: Kann die Zellregeneration und Durchblutung unterstützen.

- Hufkorrektur/Orthopädischer Beschlag: Regelmäßige Anpassung des Beschlags oder der Hufbearbeitung, um die Heilung zu unterstützen und das Risiko eines Rezidivs zu minimieren.

3. Reintegration ins Training:

Erst wenn der Ultraschall eine ausreichende Heilung zeigt und das Pferd über einen längeren Zeitraum lahmfrei ist, kann langsam mit dem gezielten Aufbau des Trainings begonnen werden. Dies sollte immer sehr vorsichtig und graduell erfolgen, um eine Überlastung zu vermeiden. Der Tierarzt oder ein erfahrener Trainer wird den weiteren Plan begleiten.

Prävention: Wie man Sehnen- und Bänderverletzungen vorbeugt

Die beste Therapie ist immer die, die gar nicht erst nötig wird. Prävention ist der Schlüssel zur langfristigen Gesundheit von Sehnen und Bändern:

- Systematischer Trainingsaufbau:

- Graduelle Steigerung: Fordern Sie Ihr Pferd nur so viel, wie es leisten kann. Steigern Sie Intensität, Dauer und Schwierigkeit des Trainings langsam und kontinuierlich.

- Vielseitigkeit: Abwechslung ist wichtig! Kombinieren Sie Dressur, Springen, Gelände, Cavaletti und Bodenarbeit. Dies fördert eine ausgeglichene Muskulatur und beugt einseitiger Belastung vor.

- Ausreichendes Aufwärmen und Abkühlen: Mindestens 10-15 Minuten locker im Schritt und Trab reiten, um Muskulatur, Sehnen und Bänder aufzuwärmen und die Gelenkschmierung zu aktivieren. Nach dem Training sorgfältig abkühlen.

- Regeneration: Gönnen Sie Ihrem Pferd ausreichend Ruhetage und freie Bewegung, damit sich die Strukturen erholen und anpassen können.

- Optimale Bodenverhältnisse:

- Abwechslung: Trainieren Sie auf verschiedenen, aber immer guten Böden (gut federnd, eben, nicht zu tief, nicht zu hart).

- Vorsicht bei Wetterumschwüngen: Nasse, tiefe Böden oder gefrorene, harte Böden bergen ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

- Korrekte Hufbearbeitung und Beschlag:

- Regelmäßige Kontrolle: Lassen Sie die Hufe Ihres Pferdes alle 6-8 Wochen von einem qualifizierten Hufschmied oder Barhufpfleger bearbeiten.

- Physiologische Balance: Ein korrekt ausbalancierter Huf ist entscheidend, um Fehlbelastungen auf Sehnen und Bänder zu vermeiden. Besprechen Sie spezielle Bedürfnisse mit Ihrem Tierarzt und Hufschmied.

- Gewichtsmanagement und Fütterung:

- Idealgewicht: Übergewicht belastet den gesamten Bewegungsapparat enorm und erhöht das Verletzungsrisiko.

- Nährstoffversorgung: Eine ausgewogene Fütterung mit ausreichend hochwertigem Eiweiß, Mineralien (Zink, Kupfer, Mangan) und Vitaminen (insbesondere Vitamin C für die Kollagensynthese) ist wichtig für die Gesundheit von Bindegewebe.

- Passender Sattel und Ausrüstung:

- Regelmäßige Sattelkontrolle: Ein schlecht sitzender Sattel kann den Rücken des Pferdes blockieren, zu Verspannungen führen und die gesamte Bewegung negativ beeinflussen, was wiederum die Sehnen und Bänder belastet.

- Korrekte Ausrüstung: Achten Sie auf gut sitzende Gamaschen und Bandagen zum Schutz vor äußeren Einwirkungen, aber verwenden Sie Bandagen nicht als „Stütze“ ohne fachgerechte Anleitung, da sie bei falscher Anwendung auch schaden können.

- Regelmäßige Gesundheitschecks:

- Aufmerksame Beobachtung: Achten Sie auf kleinste Veränderungen im Gangbild, auf Schwellungen, Wärme oder Schmerzempfindlichkeit an den Gliedmaßen.

- Regelmäßige Physiotherapie/Osteopathie: Auch bei gesunden Pferden können präventive Checks helfen, Blockaden zu lösen, Muskulatur zu lockern und so indirekt die Sehnen und Bänder zu entlasten.

- Vermeidung von Übermüdung und Überforderung:

- Klarheit bei Anzeichen: Ein Pferd, das müde ist, stolpert oder sich unwillig zeigt, sollte nicht weiter gefordert werden.

- Anpassung an Alter und Fitness: Junge Pferde und untrainierte Pferde sind besonders anfällig und brauchen einen sehr langsamen Aufbau.

Fazit: Geduld und Prävention führen zum Ziel

Sehnen- und Bänderverletzungen gehören zu den gefürchtetsten Diagnosen in der Pferdemedizin. Sie sind schmerzhaft für das Tier, langwierig in der Genesung und erfordern viel Geduld und Konsequenz vom Besitzer. Doch mit einem fundierten Verständnis der Anatomie, dem Wissen um die häufigsten Ursachen und Symptome sowie einer konsequenten Umsetzung von Präventionsmaßnahmen lässt sich das Risiko erheblich minimieren.

Sollte es doch zu einer Verletzung kommen, ist eine frühzeitige und präzise Diagnose durch den Tierarzt sowie ein konsequenter und gut überwachter Rehabilitationsplan entscheidend. Moderne Therapien bieten heute gute Möglichkeiten zur Unterstützung der Heilung, doch die eigentliche Arbeit – die Geduld, die kontrollierte Bewegung und die achtsame Rückkehr ins Training – liegt in den Händen des Pferdebesitzers. Investieren Sie in die Gesundheit der Sehnen und Bänder Ihres Pferdes, denn sie sind das Fundament für ein langes, aktives und schmerzfreies Leben in Bewegung!